Tavola rotonda a Matelica sabato 11 ottobre, parlando anche del ruolo delle antiche cartiere

A distanza di oltre cinque secoli e mezzo, in generale c’è ancora poca consapevolezza di quanto abbia rivoluzionato la società umana l’invenzione della stampa a caratteri mobili, eppure non c’è settore legato alla conoscenza o allo sviluppo sociale ed economico che non ne abbia beneficiato. La stessa informatica, in questo senso, è figlia di questa nuova tecnica, che ha abbattuto il prezzo dei libri e ne ha permesso una vastissima circolazione, superando la condizione per cui il sapere rimase a lungo ad appannaggio di élite religiose o aristocratiche che sapevano leggere e scrivere. Basti pensare che, prima di Gutenberg, il costo di una Bibbia era determinato, non solo dal lavoro certosino degli amanuensi, ma anche dalla produzione delle pergamene necessarie allo scopo. Partendo proprio da queste considerazioni, si svilupperà la IV edizione di Matelica 1473, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre a Matelica (MC), il primo centro delle Marche ad aver avviato la stampa a caratteri mobili con l’incunabolo “Vita della Vergine Maria” di Antonio Cornazzano. Tema centrale dell’appuntamento di quest’anno sarà “Il progresso sociale e tecnologico tra Marche ed Umbria a cavallo tra Medioevo e Rinascimento”, con una tavola rotonda nel pomeriggio di sabato 11, dalle ore 17, nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato, alla quale parteciperanno quattro storici ed esperti del settore: la docente di Storia dell’Editoria dell’Università di Urbino Loretta De Franceschi, l’archivista della Fondazione Fedrigoni Fabriano Giovanni Luzi, il giornalista Alessandro Marzo Magno, la storica e critica d’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata Maria Letizia Paiato. Le domande che porrà il moderatore, il giornalista e storico locale Matteo Parrini, verteranno sulla rete di diffusione dei libri che si andò intensificando in tutta l’Italia centro-settentrionale a fine XV secolo, ovvero sulle possibili ragioni per cui l’arte tipografica raggiunse subito centri come Matelica e Jesi, dove si lavoravano le pelli e si realizzavano pergamene, mentre paradossalmente solo un secolo dopo ebbe inizio a Fabriano, per antonomasia luogo di produzione della carta diretta alle stamperie di mezza Italia, in primis di Venezia.

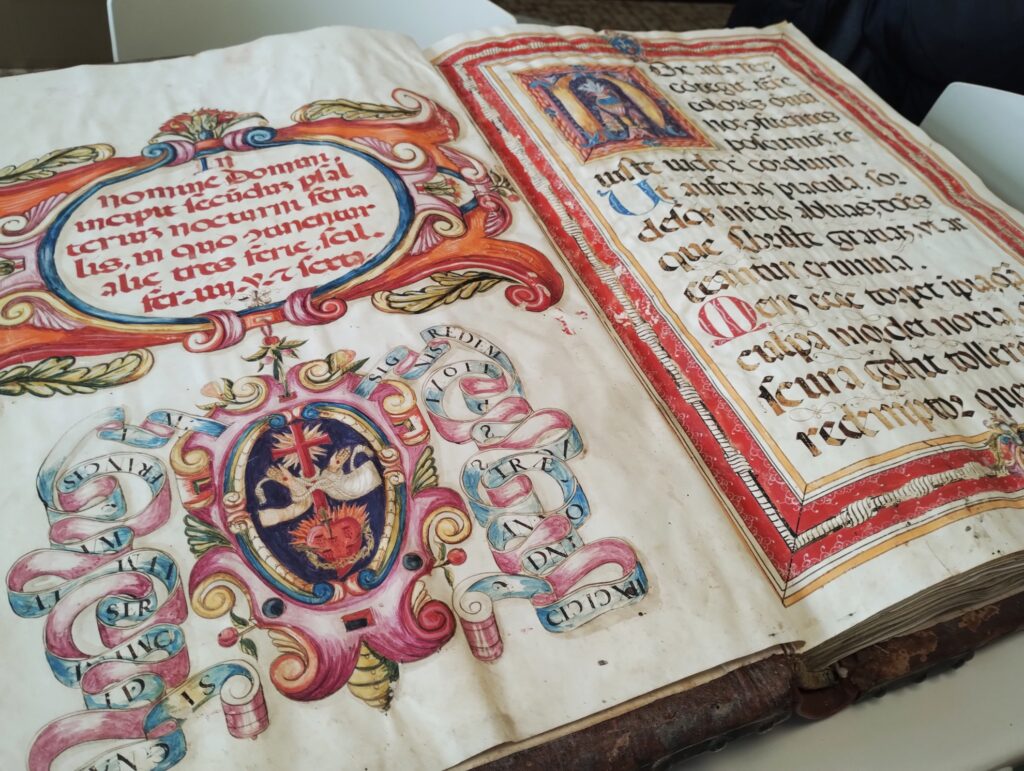

Una condizione non unica, considerando che altrettanto avvenne per le altre cartiere della zona, da Pioraco a Santa Anatolia (Esanatoglia), nei domini dei duchi Da Varano di Camerino, dove si preferì per lungo tempo importare libri piuttosto che stamparli. Al centro delle analisi i contesti storici nei quali si svilupparono queste vicende, tra Venezia protagonista in una fitta rete commerciale su tutto l’Adriatico, la produzione di pannilani che per secoli garantirono la ricchezza di Matelica e Gubbio, la presenza di uomini di scienza e di artisti di vasta fama, che influenzarono la cultura umbro-marchigiana tra Quattro e Cinquecento. Ad introdurre questo viaggio nel tempo, alla ricerca di risposte a tanti intricati quesiti, sarà Anna Masturzo, esperta di marketing della Fondazione Il Vallato, ente promotore di questo evento, unico nel suo genere nell’area di Marche e Umbria. In occasione del convegno, sarà donata al pubblico partecipante la stampa anastatica dell’incunabolo edito nel 1473 a Matelica, «quam Bartholomeus de Colunnis de Chio sub regulis M. Antonio et Alexandro de Ottonibus impressit», ossia patrocinato dai conti Ottoni, signori della città, sotto la diretta supervisione dell’abate benedettino Bartolomeo Colonna (1416-1515), celebre copista e poliglotta, uomo dalla profonda cultura classica, che arricchì delle lettere classiche la già prestigiosa schola grammaticae di Matelica. Obiettivo della ristampa del volume, la cui unica copia conosciuta è conservata alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, è proprio quello di valorizzarne la storia e lo studio, per la particolare tipologia dei caratteri, esaminati per la prima volta, quasi un secolo fa, dal filologo e paleografo Augusto Campana.

Nella giornata di domenica 12 ottobre saranno proposte visite guidate gratuite alla scoperta della città rinascimentale, che ospitò i papi Pio II Piccolomini e Paolo III Farnese e della quale parlarono letterati come Pietro Aretino e Giulio Cesare Croce. Gli itinerari si svilupperanno tra spazi sempre chiusi al pubblico, dedicando attenzione agli ospedali medievali della città con le loro chiese (San Sollecito e San Giovanni Decollato) e l’abbazia benedettina di Santa Maria de Rotis.